コンコン。

奥様が扉を開け、ぶどうのゼリーと冷たいお茶を出してくださった。

高級な味がする。

「俺ねえ、もう肩も上がらんし、これでもまだ上がるようになった方なんよ。」

スプーンを持とうとしながら、そう説明してくださった。

「腰の痛みが長引いて、変だと思ったら、どうも脳の方に影響もあるみたいで、今度、精密検査を受けるんだけど、パーキンソン病らしいんよ。今、ほらしゃべっていても、ちょっと呂律が回らなくて口がモゴモゴするでしょう?」

一気にがーっと話された。

うちの母も罹患している病気だ。

―そういえば、似ている、そういう歩き方だった。

「だから、もう畑仕事は止めだ。今度、柿の木も全部、伐根するんよ。」

関谷さんが作る”陽豊柿”は安定した美味しさがある。

次郎柿と富有柿の掛け合わせで、あまり育てている人がいない。

とても残念だ。

「まあ、良いや、小倉さんとこ行くんでしょ? わしも連れて行ってよ、車乗せて。」

動きはぎこちない。

車に乗り込むのもなかなか一苦労。

シートベルトは自分では締められない。

でも、口は達者で、顔だけ見ていると、依然と全く変わらない。

なんだか不思議である。

元気なのに…。

頭が切り替わらない。

「あ、ここをぐるっと右。あ、何やってんの、通り過ぎちゃったよ。」

「あ、すみません。」

そんなのを繰り返して、隣の瑞穂市にいる小倉さんのお宅に辿り着いた。

ご自宅に併設している、ガレージ兼選果場の前で、私たちを迎えてくれた。

「どうも~!何年振りだろうね。お元気そうで。」といつものにこやかな顔で迎えてくださった。

小倉さんは、由緒正しい柿農家。

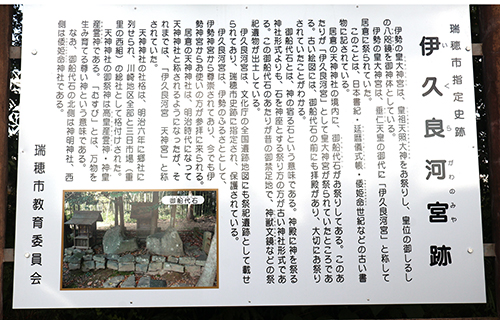

ご自宅の前には伊久良(いくら)神社があり、自宅の脇には、富有柿の原木である居倉御所柿が鎮座する。

瑞穂市の天然記念物に指定されている、樹齢100年以上の柿の木。

その所有者であり、管理を任されているのが、他でもない、小倉さんなのである。

実は、小倉さんも昨年、病気を患った。

入院中に、ストレスなのか、難聴になってしまったと聞いていたけれど、そんな様子はない。

勘違いだったかな。

「関谷さん、なんか歩くのもあれじゃん。ちゃんとした脳外科に通わないといけんよお。」

「あ、いや今度行くんよ、ちゃんとした病院に。」

―恵那の、栗の農家さんが若かったので、会話にいろいろギャップがある。

「午前中は、、え? 恵那に行ってたの?? 恵那に行って、この時間にここに来れるの!!??」

「行けるよ、小倉さん、俺だって外回りしてる時には、しょっちゅうあのあたりまで行ってたもの。」

岐阜県は、明治時代の前は、北部の飛騨と南部の美濃と二つの国に分かれていた。

それくらい広いし、山が多い。

県を越えて、長野の伊那(いな)と岐阜の恵那(えな)は結びつきがきっと強く、濃尾平野が広がる岐阜市周辺、つまり美濃の国は物理的な距離は近くとも、結構、地理的、心理的には距離があるのだと思う。

そういえば、恵那の坂元さんも「今から本巣の方まで行くんですか?」と仰っていたっけ。

関東の私としては、同じ岐阜県内なので、普通に考えてしまうルートなのだけれど。

「それでね、大森さん、ベビーパーシモンの件なんだけれど。」

「あ、はい、まめ柿!」