森さんの果樹園から安芸さんの果樹園は、斜め向かいにあり、車だと本当にすぐだ。

門をくぐると、安芸さんが倉庫の前で待っていてくれた。

安芸さんも一昨年、代替わりし、現在の代表は私よりもだいぶ若い。

安芸さんにはお父様にもお爺様にもよくお世話になった。

また、そのお父様から、中野さんも森さんもご紹介を受け、今に至ることは忘れてはいけないだろう。

以前は、安芸さんも、プルーンからあかねりんご、ひめかみ、昂林、そしてブランディーワインとグランドチャンピオンを育て、それらを譲ってもらっていた。

西洋梨には胴枯れ病という、改植しても消えなかった病気があり、継続を断念。

余市自体も、日本有数のワイン用ぶどうの適地ということもあり、安芸さんもワイン用ブドウの栽培に大きく舵を切った。

収穫量に大きく影響する病気のこともあり、りんご栽培も断念。

山間の畑は、すべてぶどうに切り替えた。

プルーンも然り。

酒造法の変更もあって、小規模なワイナリーが可能になったこともあり、品質の良いワインブドウの需要は、今もなお拡大しており、引き合いが強い。

安芸さんも、りょくけんにジュースとして提供いただいている、カベルネソーヴィニヨン、ナイアガラの他、ピノノワール、ケルナー、バッカス、シャルドネと言った品種を作っている。

この6月~7月は特殊で、農場経営の年間雇用を生み出す必要もあり、豆を栽培している。

それが、ささげだ。

ささげは、北海道なまりなのか、いわゆる本州で言う”ささげ”と違う。

小豆のような、もっぱら赤飯として炊かれる赤い豆が、本州で言うささげ豆。

「実際、品種名は、たしか”まんずなる”でしたよね?」

先代が手作りした特製バーベキュー小屋で、いつものように缶コーヒーを飲みながら、安芸さんと話し始めた。

若い安芸さんは、背が高く、先代にとても似ているのだけど、細身でがっしりして、男前だ。

奥様もきれいな方だ。

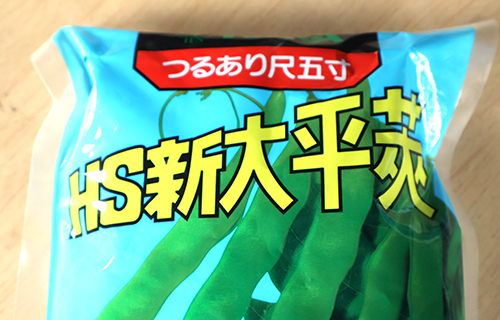

「いや、品種名はそれじゃないですね。”大平さやいんげん”だったと思います。ちょっと待っててください。」と言って、

種の袋を持ってきてくださった。

たしかにまんずなるではない。

本州で広く栽培されているモロッコインゲンと同系だと思うのだけれど、ささげのほうが細い。

先代も挨拶に来てくださり、家族のことを聞かれた後、仕事の状況も話し、あとは息子さんである現当主に、ということだった。

安芸さん。

少しお年を召したが、変わらない。

しばらく仕事の話をした後、ご自宅の周りの畑を見せてもらった。

元々りんご畑があった、山の方は、現在はぶどう畑が広がっているはずだ。

平地にはハウスと露地の両方があり、露地にはぶどうの他、とうもろこしも植えてあった。

ハウスにもとうもろこしがあったが、ささげは3棟栽培しており、今年からはさらに増えているそうだ。

例年、6月15日くらいから7月10日くらいまでで終了するところ、その後作も植えたのだそう。

「うまく行けば、7月末から8月のお盆前くらいまで出荷できるはずです。あとは暑さですね…。」

スポット的に、極端に寒くなった日だったけれど、ハウスの中はさすがに暖かい。

一番に目に飛び込んできたのは、かわいらしい白い花。

マメ科の花は、多聞に漏れず、きれいだ。

大きな鞘が出来ている他、小さなこどもささげも生っている。

「この小さいヤツ、かわいくないですか? 小さくてもしっかりと、ささげの形をしてて。」

たしかにかわいい。

北海道は規模の大きな農家さんが多いので、”いんげん”の習慣が無かった。

私たちが良く見かける”いんげん”は、北海道では作るのも食べるのもなじみがない。

最近頭角をあらわした”スナップエンドウ”も、まだなじみがない。

「スナップエンドウ。最近、本州からのバイヤーがここらへんに来て『作りませんか?』と聞いて作り始めている方もいます。その分、ささげが減っていってしまうんではないかと。」

ささげは、北海道でも余市だけで栽培されているが、北海道出身の方に言わせると、いんげんと言えば、この大型の平ざやインゲン”ささげ”のことを言うんだとか。

ちなみに安芸さんのところは、基本的に何ができても美味しく、ささげも甘みがあって、やわらかく、美味しい。

「ちょっと他のハウスも見ていかれます?」

と、ハウスに入ると、ぶどう棚があった。

「シャイン(マスカット)です。」

作っているとは聞いていたけれど、目にするのは初めてだった。

まだ、花の時期。

小さな小さな花を咲かせていた。

北海道でつくるメリットは、遅くに出荷できること。

日持ちの良いぶどうなので、12月中盤まで出荷できることだ。

「昨年は北海道の百貨店で、このシャインマスカットでケーキを作ってくださって。投票で1位になったんですよ。」と少しだけ笑みを浮かべて話してくださった。

これは楽しみかもしれない。

期待して、安芸さんの畑を離れた。